博多祇園山笠の歴史

博多祇園山笠は、福岡市博多区で毎年7月に開催される伝統的な祭りで、700年以上の歴史があります。起源は1241年、博多に疫病が流行した際、聖一国師が祈祷のために施水(せすい)しながら街を回ったことが始まりとされます。このときの祈祷行列が山笠の原型といわれています。江戸時代には町ごとに山笠を持ち、競い合うようになりました。現在では7月1日から15日まで様々な神事が行われ、特に締めくくりの「追い山」は圧巻の迫力を誇ります。

櫛田神社と山笠について

博多総鎮守の櫛田神社(くしだじんじゃ)は、福岡市博多区にある歴史ある神社で、博多祇園山笠の奉納神社としても知られています。創建は757年とされ、大幡主命、天照大神、素盞鳴尊の三神を祀っています。地元では「お櫛田さん」と親しまれ、商売繁盛や無病息災を祈る人々が多く訪れます。境内には山笠の飾り山が常設され、博多の歴史や文化を感じることができます。博多の守り神として古くから人々に敬われています。

山笠の変遷について

博多祇園山笠は、1241年に聖一国師が疫病退散の祈願として施水を行ったことが起源とされ、700年以上にわたり受け継がれてきた伝統行事です。初期は宗教的な意味合いが強く、神事としての性格が色濃く表れていました。時代が進むにつれ、山笠は町人文化と結びつき、江戸時代には町ごとに山笠を持つ「流(ながれ)」が形成され、競い合うようになりました。明治時代以降、都市の近代化と共に山笠の運行にも影響が出はじめ、電線の設置などにより、かつて担がれていた巨大な飾り山笠は移動が困難となり、現在の「舁き山笠」と「飾り山笠」に分かれる形となりました。昭和・平成を通じて観光資源としての価値も高まり、全国的にも知られる祭りへと成長しました。2016年にはユネスコ無形文化遺産に登録され、国際的にもその文化的価値が認められています。地域の誇りとして、今も進化を続けています。

『舁き山笠』と

『飾り山笠』について

博多祇園山笠には、「舁き山笠(かきやまがさ)」と「飾り山笠(かざりやまがさ)」という2つの異なる山笠があります。「舁き山笠」は、祭りの中心となる山笠で、男性たちが肩に担いで町中を駆け巡ります。高さ約3メートル、重さは1トン以上あり、スピードと力強さが求められます。クライマックスである「追い山」では、各流が櫛田神社の清道を通ってタイムを競い合い、その迫力は見る者を圧倒します。一方、「飾り山笠」は、高さ10メートル以上の豪華な山笠で、動かさずにその場に展示されるのが特徴です。かつてはこの飾り山笠も担がれていましたが、電線などの都市事情から現在は固定式となり、鑑賞用として親しまれています。歴史上の人物、神話、アニメなど多彩な題材で作られる人形が特徴で、芸術性も高く、観光客にも人気です。この2つの山笠は、それぞれ異なる魅力を持ち、博多祇園山笠の伝統と多様性を今に伝えています。

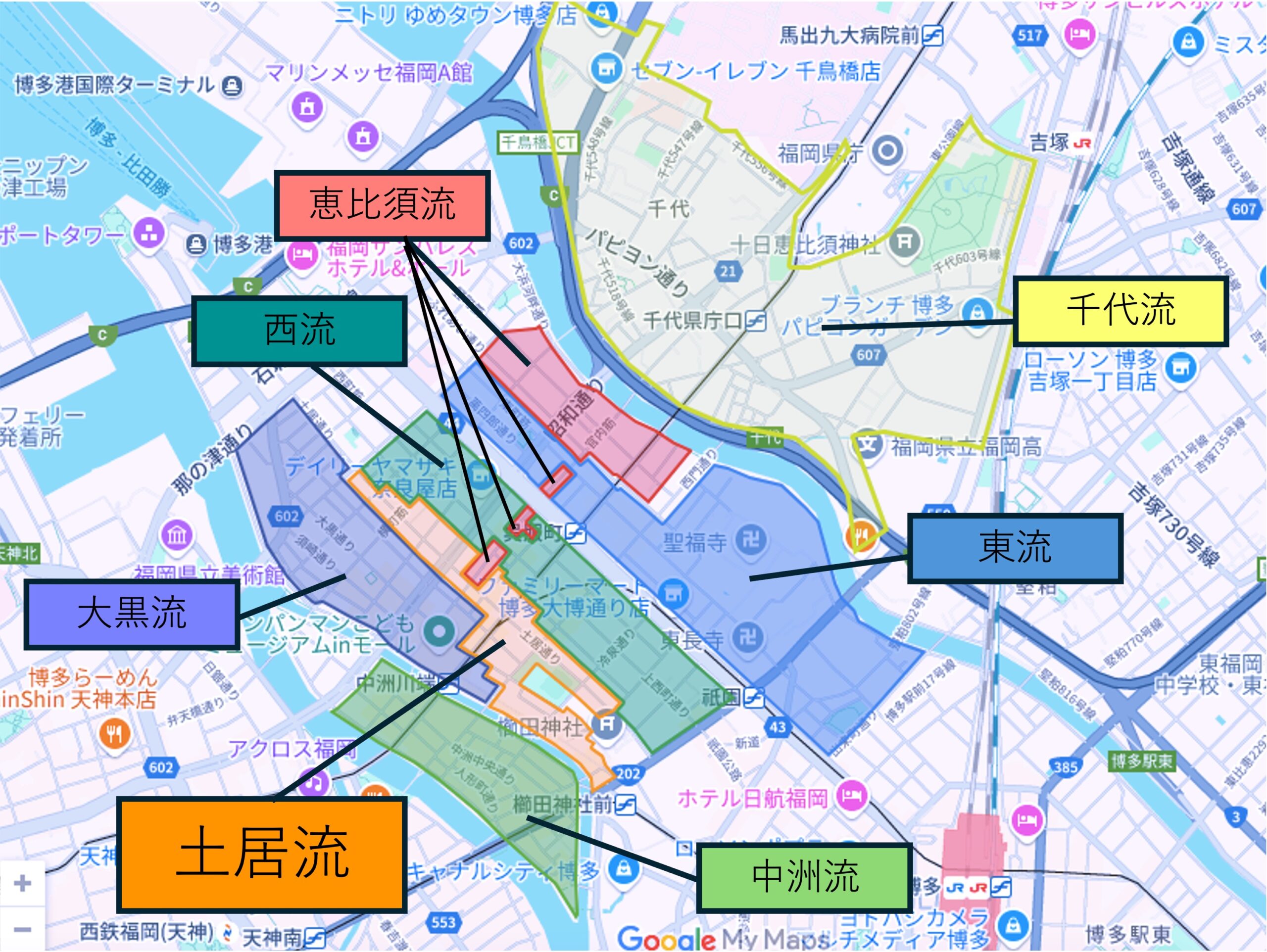

七流の町割について

博多祇園山笠は、博多の町を7つの「流(ながれ)」に分けた町割によって構成され、それぞれの流が独自に山笠を運営・舁き出します。

この七流れは、東流(ひがしながれ)、中洲流(なかすながれ)、西流(にしながれ)、千代流(ちよながれ)、恵比須流(えびすながれ)、土居流(どいながれ)、大黒流(だいこくながれ)で構成されています。

この町割は、かつての博多の地割りや商業圏をもとに形成されたもので、それぞれの地域には長年の伝統と誇りが息づいています。各流は祭りの期間中、山笠の製作や舁き手の育成、流舁きや追い山への参加などを自主的に運営し、地域の絆を深める役割も担っています。また、流ごとに法被のデザインや掛け声、進行ルートにも個性があり、競い合いながらも互いを尊重し合う姿が山笠の魅力のひとつです。この町割制度は、博多の歴史と地域社会の結束を象徴しています。

2022年11月15日公開 @山笠ナビより

土居流構成町について

博多祇園山笠の七流のひとつである「土居流(どいながれ)」は、古くから博多の中心地に位置し、祭りの中でも特に歴史と伝統を誇る流れです。

土居流の名前は、戦国時代に博多の町を防御するために設けられた「土居(土塁)」に由来するといわれています。

土居流の構成町は、主に博多旧市街のエリアにまたがっており、現在は以下の町で構成されています。構成町には、濱小路、川口町、片土居町、西方寺前町、上新川端町、行町、下土居町、大乗寺前町、中土居町で、それぞれが密接に連携しながら山笠の運営に携わっています。

町ごとに担当や役割があり、山笠の制作、舁き手の育成、運行などを分担して行います。土居流は、博多の伝統と地域の絆を大切にしながら活動を続けており、威勢の良い舁きぶりと結束力で毎年多くの観客を魅了しています。

- 濱小路

- 川口町

- 片土居町

- 西方寺前町

- 上新川端町

- 行町

- 下土居町

- 大乗寺前町

- 中土居町

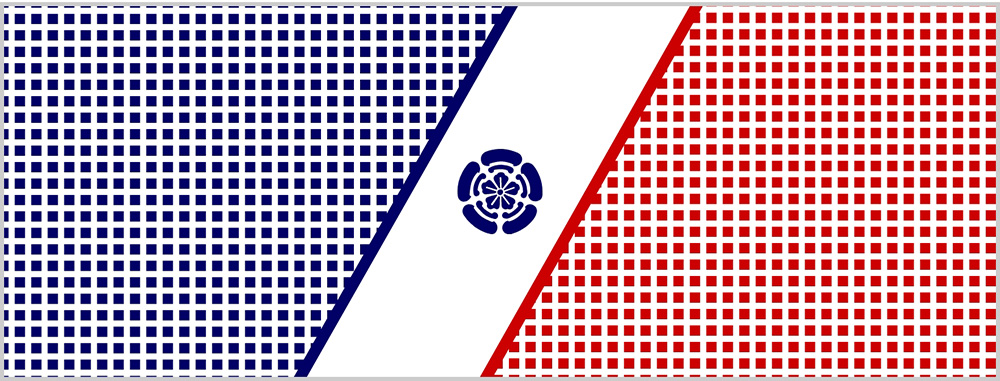

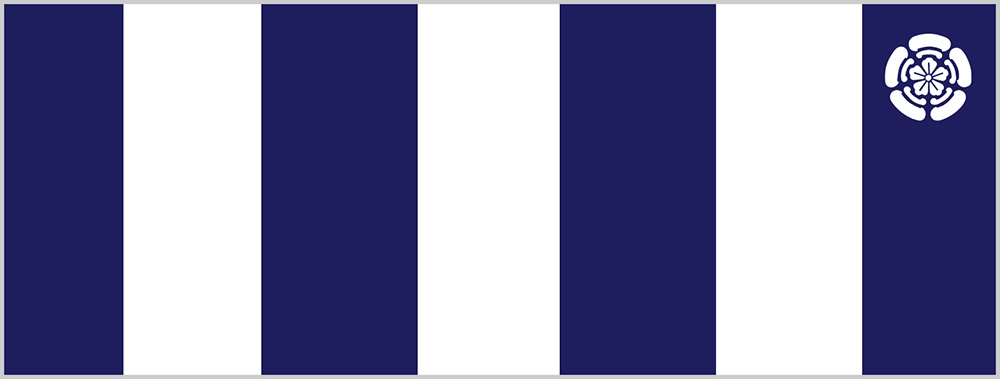

役職を示す手拭

博多祇園山笠における「手拭(てのごい)」は、祭りの参加者が頭に巻く布であり、役職や立場を示す重要な役割を持ちます。一般的には白手拭が使用されますが、特定の役職者や長年の功績が認められた者には役職「手拭」が授与されます。この手拭は名誉の象徴とされ、限られた者のみが身に着けることができます。また、手拭の柄や色にはそれぞれ意味があり、祭りの格式や伝統を象徴しています。山笠の世界では、手拭は単なる布ではなく、祭りにおける役割や責任を示す大切なものとして扱われています。

総務

総務は、祭り全体の運営を統括する役職です。各流(ながれ)の調整や行事の進行管理、安全対策などを担当し、円滑な運営を支えます。伝統を守りつつ、地域との連携も重要な役割です。

山笠委員

山笠委員は、祭りの円滑な運営を支える役職で、各流(ながれ)の代表者や関係者で構成されます。行事の進行管理や安全対策、地域との調整などを担当し、伝統を継承しながら祭りを支えます。

町総代

町総代は、各流(ながれ)の代表として祭りの運営に関わる重要な役職です。町内の意見を取りまとめ、行事の調整や運営に参加し、伝統の継承と地域の結束を図る役割を担っています。

取締

取締は、祭りの秩序を守る重要な役職で、各流(ながれ)の統率を担います。行事の進行管理や参加者の指導を行い、無事に祭りが執り行われるよう統制を取る役割を果たします。

衛生

衛生は、祭り期間中の参加者の健康管理や安全確保を担当する役職です。熱中症対策や応急処置の手配、衛生環境の維持などを行い、祭りが安全に運営されるよう支えます。

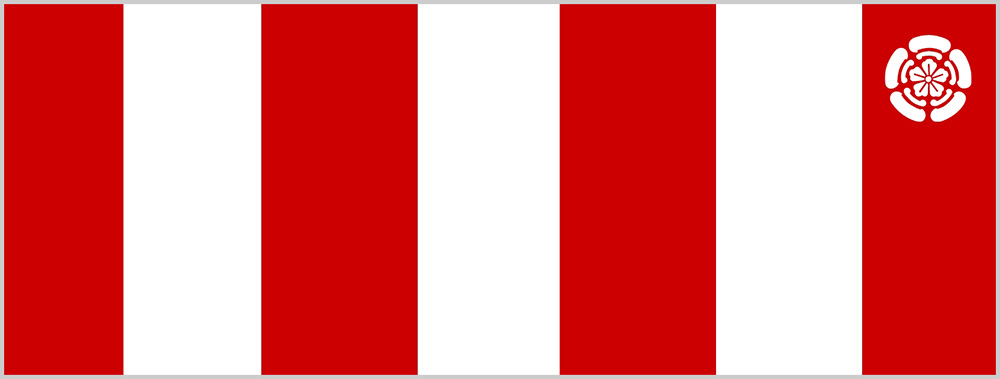

赤手拭

赤手拭(あかてのごい)は、山笠に深く関わる特定の役職や功績のある者に与えられる特別な手拭いです。一般の白手拭とは異なり、誇りと名誉の象徴とされ、限られた者のみが身に着けることができます。

役割を示すねじねじ

台上がり

「台上がり」がつける「ねじねじ」は、赤と白の布をねじったものです。台上がり(山笠の上に乗る役割の人)が着用し、その存在を示すとともに、祭りの格式や伝統を象徴するものとされています。

鼻取り

一番棒の先端についている鼻縄と呼ばれる縄を持って方向を決める役割を担当します。舁き手としても経験が豊富な中堅以上にしか勤まらない重要な役目で、表と見送りの左右棒鼻に1人ずついます。

水当番

八番山笠では水当番に与えられる襷です。山笠では(勢い)水がないとヤマは走らないといわれるくらい重要な役割です。